タイの宗教観

Contents

タイの宗教観

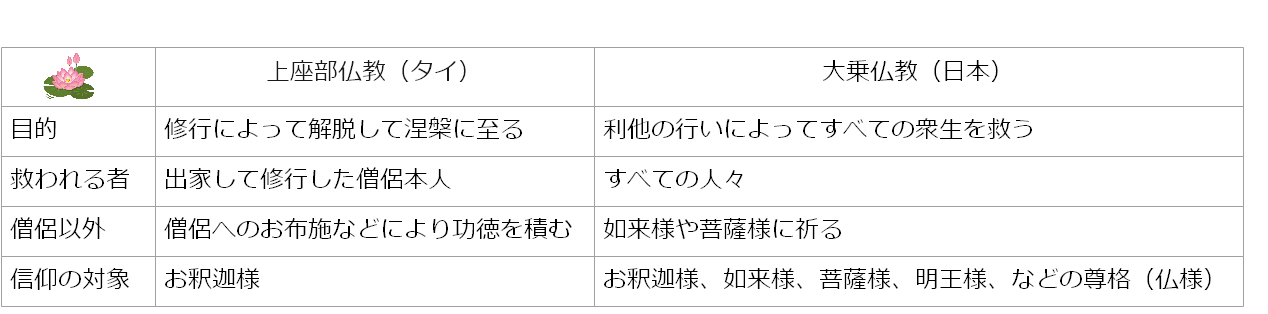

日本も仏教国ですが、タイの仏教と日本の仏教は異なるものです。

日本の仏教は、中央アジアからシルクロードを経て中国、朝鮮半島、そして日本に伝わった。「大乗仏教」が基本的な教えです。

タイの仏教は、「上座部仏教」が基本であり、出家して悟りを開いた者だけが救われるとの教えになっています。

「大乗仏教」と「上座部仏教」の違いについて書いていくと大変な作業になりますので、ここでは大まかな違いだけを書き出します。

植民地支配を受けていないタイ

タイは、東南アジアで唯一植民地支配を受けていない国です。植民地支配を免れた理由と歴史については割愛しますが、そのおかげで長い王朝の歴史を有しています。

東西交易の拠点として発展しインドや中国からの文化の影響を受け独自の文化を作り上げてきました。

インドからは、仏教や王制、官僚制度、文学といった宗教・思想・政治に関する文化。中国からは、陶磁器や絹布の技術、食文化といった生活に関わる文化の影響を受け、それらの文化とタイにあった生活様式や精霊信仰(アニミズム)の文化が融合し、現代のタイ文化を作り上げる基礎になっています。

タイ国民の9割以上が敬虔な仏教徒

タイでは約9割のタイ人が仏教徒で、その他にイスラム教、キリスト教、ヒンズー教などの信者さんがいます。

タイ仏教の教えとしては、「上座部仏教(旧小乗仏教)」が基本になっています。すなわち、出家して、厳しい修行に耐えた者だけが悟りを開けることが出来て、救われるという教えが根本にあります。

男子は1度は出家して、修行を積むことが一人前のタイ人男性と見られる風潮があり、出家して、修行を積むことにより、その家族にも、功徳をもたらしてくれると考えられています。

昔は3ヶ月から6ヶ月の出家が一般的でしたが、最近の風潮では、1,2週間ということもあるそうです。

日本で行われている出家と違うのは、タイの出家は「1人前になるための通過儀礼のひとつ」であることですので、いつでも「俗世」に戻れます。

出家が許されない女性などのは、托鉢に訪れた僧侶に対して、食べ物、薬やお金などを寄与することにより「徳を積む」と考えられ、これらはタムブンと言って、上座部仏教では根本的な行いと説かれています。

タンブン(功徳を積む)

「タンブン」とは善行を積み重ねる行為。「徳を積む」という意味になります。

これは、熱心な仏教徒であるタイ人は輪廻転生を信じており、タンブンをすればするほど来世では幸せな生まれ変わりができると信じられていますので、タイ人は進んでお寺に寄進したりします。

最大のタンブンは僧侶として出家することです。

他に以下のような、タンブンがあります。

- お寺に寄付する

- 僧侶に托鉢する

- 出家する

- 息子を出家させる

- 小鳥や金魚を逃してやる

- 五戒を守る(殺生をしない、盗まない、犯さない、嘘を付かない、酒を飲まない)

寺院が人々のコミニティ場所にもなっている

日本での、人々がお寺と関係することは、お葬式、お正月の時ぐらいではないでしょうか?

地蔵盆などの時にも、関りがある地域もあると思いますが、生活の一部の様な関りは日本では希薄になっていると思います。

タイでは町中に立派な寺院をよく見ることがあり、それら寺院を取り囲むように人々が生活しており、そこで暮らしている人々達のコミュニティが形成されていることが多いです。

寺院が町の中心のようになって、城下町のような形を作り上げています。

精霊信仰(ピー信仰)がある

よく、お店や一般家庭の庭先などで、で小さな祠のようなものをよく見かけます。これは土地の神様を祀る「サーン・プラプーム」と呼ばれるものです。

古来より、タイでは、森林や巨樹、土地、家屋など至るところに精霊(ピーまたはチャオ)が住んでいて、供養をすればそれらによる庇護を、対して悪い行いには罰を受けると考える精霊信仰が広まっています。

これは、日本の神道の「八百万の神々」に少し似ている感があります。

そして、現在のような祠や細かい決まりごとは、ヒンドゥー教の影響を強く受けています。

「ピー(ผี)」とは?

「ピー(ผี)」とは、タイ語では「精霊、妖怪、お化け」などの表現に使われます。

「ピー(ผี)」は住んでいる地域や使う人によって意味合いが変わってきます。

バンコクなど都市部では、「ピー(ผี)」は映画などで現れる悪霊がイメージされる場合が多く、英語のghostや日本の霊、お化け、妖怪を表現することが多いです。

ただし、農村部での「ピー(ผี)」は、小さき神々のとして、民間信仰の神々としての意味合いが強くなります。

人々の生活を守ると同時に、不道徳な行いに対しては罰を与えることもある。

また、自然霊、悪霊・浮遊霊のようなイメージもあり、日本の妖怪のようなとらえ方もあります。

「ピー(ผี)」の使い方として「死体」「死者」を意味する言葉として用いることもあります。

タイでの仏暦年号

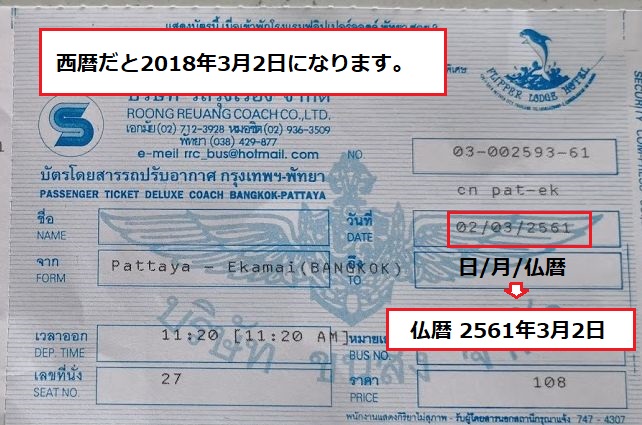

そんな宗教観のあるタイでは、「西暦」ではなく「仏暦」を使われていますので、タイでチケットなどを購入して発行日付を見てみると、「アレ?」ということもあります。

上のチケットの日付を見ると、「02/03/2561」と印字されています。これが仏暦になります。実際には西暦2018年3月2日となります。

計算方法としては、簡単です。

西暦に「543」足すか引けばいいのです。

西暦2018年を仏暦にする場合には、2018(年)+543=2561年(仏暦)

仏暦2561年を西暦にする場合には、2561(年)-543=2018年(西暦)

となります。

このように、タイでは仏教の教えが隅々まで行き渡っています。

タイの葬儀

タイも日本と同じように、お葬式は、仏式で執り行われるのですが、日本で行われるものとは、少し違っています。

一番の違いは、1週間にもわたって行われることが多いことです。

最近では、短くなり3日間で済ますこともありますが、故人の地位が高く富裕層の場合には、長い場合には数ヶ月続くこともあります。

タイの葬儀の流れ

- 葬儀では、複数の僧侶が間隔をおいて数回(約3回)お経をあげます。

- お経が終わると僧侶たちに食事を提供します。

- 食事の終了後は、4度目の読経を行い、終了後は僧侶にお礼の品物やお布施を渡します。その後、僧侶達は退席します。

- 遺族から線香を受け取り、棺の中の故人に別れを告げます。

- 僧侶たちが退席したあとは軽食や飲み物が参列者達に、配りそれを頂いたのちに引き上げ形をとります。

これの繰り返しを1日~7日かけて行います。

葬儀の費用

上記のように、数日かけて葬儀を行う際には、その費用を遺族だけではなく、故人と関りが深かった者達が代わって支払っていく場合があります。

例えば、1日目の葬儀は「親族」が葬儀代を支払って、2日目の葬儀は「友人一同」が葬儀代を支払う感じで、1日分の葬儀代を違う物が支払う形になります。

葬儀に必要な、部屋代、マイク、スピーカー、椅子などはお寺からレンタルされますので、そのレンタル代を支払います。

僧侶、参列者に渡す品物及び食事代も支払うことになりますので、開かれる葬儀の主催者によって、その規模は変わってきます。

タイでの香典と供花

タイでも、日本と同じように香典の仕来りがあります。

お香典費用は500バーツ(約1,700円)から1,000バーツ(約3,200円)程度を包むのが一般的です。

ただし、香典返しのようなものはなく、お香典のほとんどが寺院に寄付され、葬儀の主催者の手元に残ることはありません。

また、供花を送る習慣もあります。

花輪屋は、葬儀場の近くにありますので、そこで用意することができます。

供花は、個人名でも連名のどちらでも大丈夫です。

値段は500~3,000バーツ(1,700~11,000円程度)くらいで、かなり立派なものを用意することができます。

タイの火葬場

寺院には火葬場も併設されたいて、お通夜や葬儀・告別式と火葬、納骨まで一般的にはすべて寺院の中で営まれ、数日間行われる葬式の最後の日に行われます。

ただし、日本の火葬場のように高火力でないことから、遺骨を受け取るのは翌日になることもあります。

埋葬

火葬が済むと、灰と遺骨を壺へ納めます。

タイでは、お墓がありませんので、遺骨の入った骨壺を、寺院の通路や壁、或いは納骨堂、仏堂などの一部分をくり抜き、その中に骨壺を入れ、壁をモルタルで塗り固め写真や名前を貼っておきます。

ただし、永遠にそのまま安置されるわけではなく、数年後に取り出して散骨することが多いです。

日本では、考えにくいことですが、これはタイの宗教観が強く結びついています。

日本の仏教は『大乗仏教』が基本理念ですので、だれもが信仰があれば、救われるという意味合いがあります。

タイの宗教観は『上座部仏教(じょうざぶぶっきょう)』という教えから、出家して自分で修業をし功を積むことが大事なことになります。

『上座部仏教(じょうざぶぶっきょう)』では、輪廻転生の教えがあることから、体は滅んで生まれ変わることができることから、体は修行するための仮の宿りに過ぎず、遺骨を散骨することにより、自然に戻るという考えがあるそうです。

この記事へのコメントはありません。